自2012年M.2标准正式推出以来,至今已经有13年时间了。这个标准最初被称为下一代外形规格(NGFF),2013年被正式更名为M.2。M.2标准是一种用于计算机内部扩展卡的规范,之所以能被广泛采纳,主要得益于其在性能、应用灵活性、多接口兼容以及紧凑外形上的显著优势。M.2不仅提升了性能和容量,还能有效减少模块体积。

加速进阶:从SATA到PCIe NVMe

为了解决SATA 6Gb/s带宽的限制,并为小型化设备(如不同尺寸和容量的固态硬盘)提供更多选择,M.2同时支持串行(ATA)和PCIe两种接口,使得固态硬盘厂商能够针对性能与成本不同需求,提供更丰富的产品方案。

尽管M.2依然支持SATA接口SSD,但随着各种应用对高响应、快速数据传输、低延迟和能效提升的需求不断增长,采用PCIe接口的M.2固态硬盘(SSD)变得越来越受欢迎。这类SSD充分利用了多达4条PCIe通道以及NVMe协议,在性能上远超传统SATA SSD。

下表总结了固态硬盘从SATA到最新PCIe各代标准的速度演进及其典型应用场景。

PCIe 5.0将数据传输速率从PCIe 4.0的16GT/s每通道提升到了32GT/s每通道,因此一块PCIe 5.0 x16插槽的总带宽高达128GB/s,比上一代翻了一倍。这一标准正在被专业领域、高性能计算以及人工智能/机器学习(AI/ML)行业快速普及,原因在于这些领域通常需要处理和传输海量数据,带宽和速度的提升可以大幅缩短应用加载、数据处理、系统启动和内容创作的时间,让响应变得更迅速。

M.2接口目前已支持PCIe 6.0/5.0等高速通道与NVMe协议,同时还继续兼容PCIe 4.0/3.0、SATA以及USB 3.0等老标准,实现向后兼容。这意味着用户在升级硬件时可以灵活选择新旧设备结合使用,不过兼容旧标准时的实际性能取决于系统支持的最高速率,例如把高速SSD插入旧标准插槽时会“降级”运行于较低速度。

这种兼容性和扩展性,让M.2产品不仅能够跟上新一代高速应用的需求,也非常适用于需要与老设备或系统协同的场景。

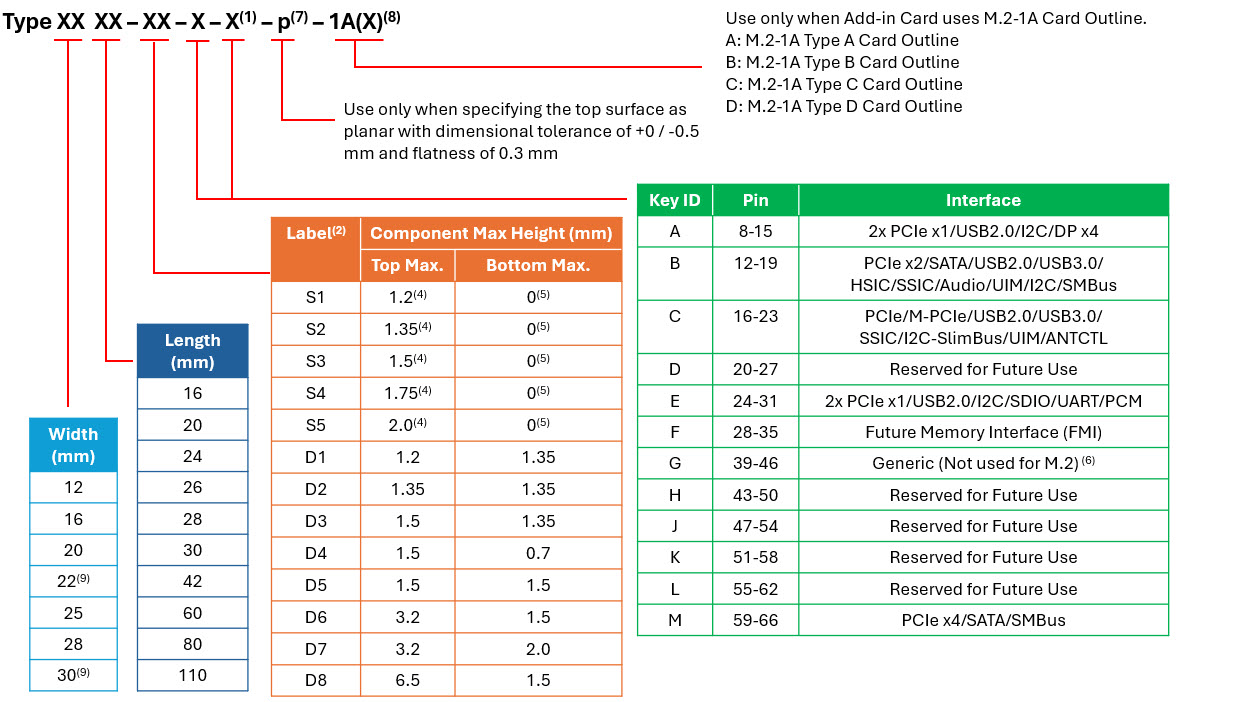

M.2尺寸、钥位/接口及插槽的术语含义

M.2模块不仅有多种尺寸选择,还广泛应用于无线通信扩展卡,比如Wi-Fi和蓝牙适配器。此外,还可用于近场通信(NFC)、卫星导航(GPS)、数字广播、WiGig无线模块以及用于蜂窝网络连接的无线广域网(WWAN)模块等场景。

为了确保不同类型的M.2模块能精准匹配主板插槽,PCI Express M.2规范制定了一套统一的命名和接口标识方式。

M.2尺寸命名

下表列出了PCI Express M.2规范5.1版中有关M.2命名方式的详细信息

NOTES:

- 仅在双插槽规格时使用。

- 高度尺寸中包含标签。

- 该尺寸为11.5毫米,但在类型命名中写作11(例如,BGA类型1113)。

- 对于BGA SSD,最大高度以锡球压缩后的高度为准,无论BGA直接安装在平台上还是安装在模块板上都适用。

- 采用连接器设计时,允许有绝缘标签。

- Key G仅供客户使用,带有该钥位的产品不属于M.2标准,使用风险由客户自行承担。

- 仅在需指定顶部表面为平面的情况下使用。

- 仅当扩展卡的单针脚电流需求超过0.5安(正常功率额定值)和/或卡片外形更改为M.2-1A类型时使用。

- M.2-1A仅支持22毫米和30毫米宽度。

通过上述标准命名规则,我们可以从下示示例图片(ATP PCIe® Gen4 NVMe M.2 2280-D2-M SSD)推断出以下信息:

|

2280-D2-M

宽度:22毫米 |

插槽说明

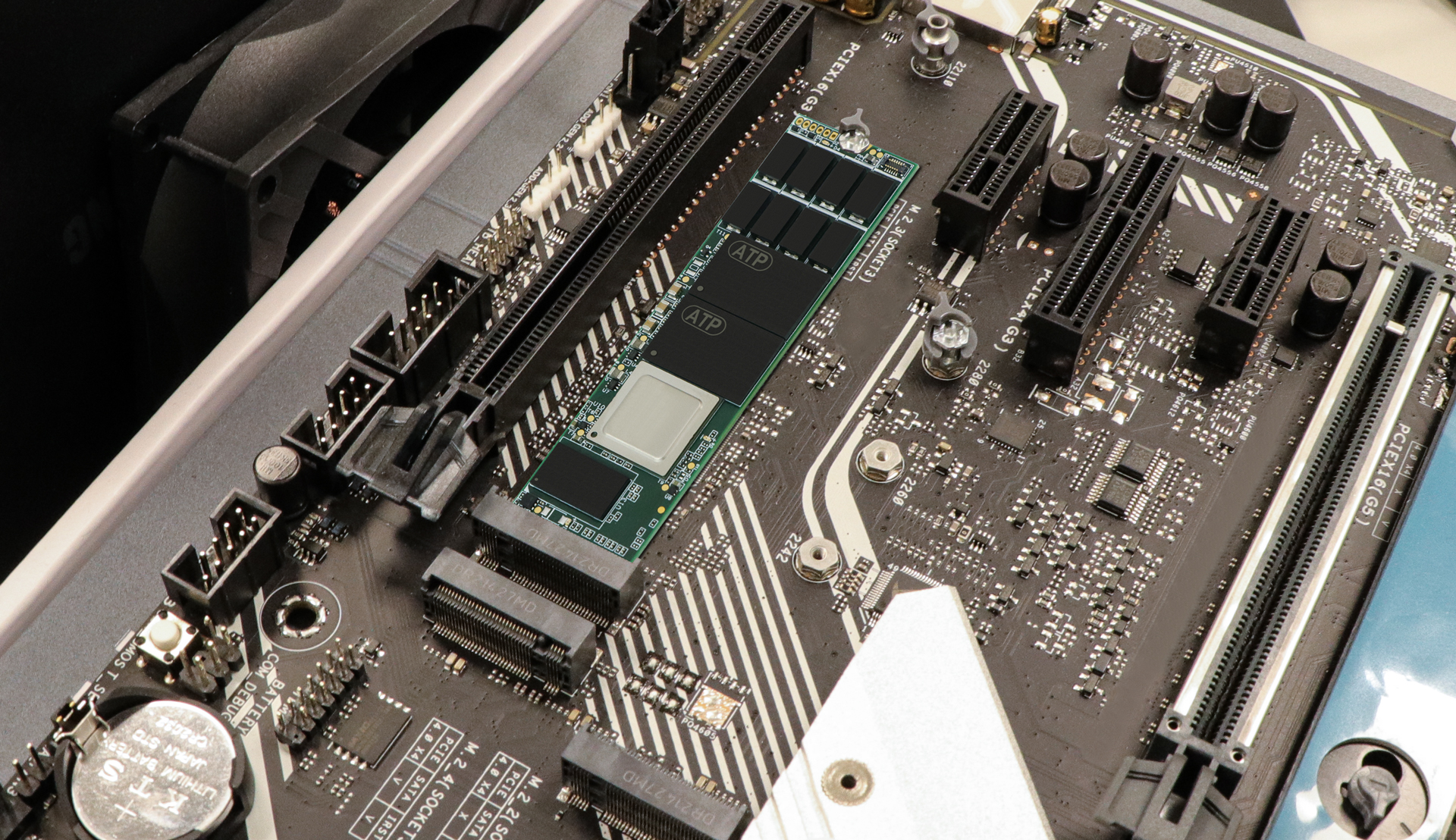

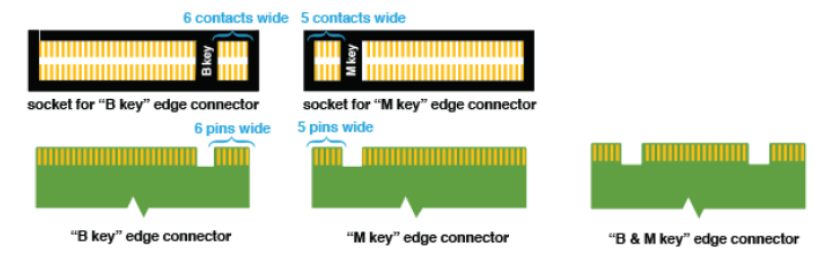

为了确保M.2模块正确安装,PCI Express M.2规范对主机端的“M.2插槽”做了明确区分。每个插槽都配有独立的机械钥位,不同插槽间的模块不可通用。

Socket 1:用于连接Wi-Fi、蓝牙、NFC(近场通信)或Wi-Gig等无线模块。

Socket 2:支持WWAN(无线广域网)、SSD及其他功能的插槽,可兼容多种WWAN+GNSS(全球卫星导航系统)方案、不同类型SSD及缓存模块,以及未来可能出现的新用途。(若主板带有Socket 2且未用于WWAN卡,该插槽也可插入带B+M钥位的小型M.2固态硬盘。具体请查阅主板说明书。)

Socket 3:专为SSD设计的插槽,可支持SATA或最多四条PCIe通道的高速数据传输。

注意事项!

- 请务必查阅您的主板说明书,确保所选M.2模块与主板上的相应插槽类型兼容且能正常工作。

- M.2模块不支持热插拔或热交换操作。强行进行热插拔,可能导致模块损坏,甚至对操作人员造成人身伤害。

钥位/接口

M.2 Edge Connector Keys (Source: How to Geek.com)

M.2模块边缘连接器上的“钥位”用于防止将模块插入不兼容的主板插槽。M.2规范一共定义了12种钥位ID,但实际M.2固态硬盘(SSD)主要使用三种常见钥位:B、M和B+M。钥位类型通常会标记在SSD的边缘连接器(即金手指)旁边。

下面是M.2 SSD常见钥位类型的简明总结,包括物理特征、典型应用、主要接口能力、通道数和常见的部署场景:

| 钥位类型 | 物理特征(ID/缺口位置) | 常见用途 | 主接口能力 | PCIe通道数 | 常见部署场景 |

|---|---|---|---|---|---|

| B | 缺口在第12–19针位置 | 储存/移动设备 | SATA, PCIe x2, USB3.0 | PCIe x2 | 超极本、平板、小型PC |

| M | 缺口在第59–66针位置 | 高性能存储 | PCIe x4, SATA | PCIe x4 | 桌面、高性能笔记本、服务器 |

| B+M | 同时在第12–19与59–66针位置 | 通用、高兼容性 | SATA, PCIe x2 | PCIe x2 | 广泛于大部分设备 |

- B钥位常见于需要中等带宽的坚固型设备或传统设备。

- M钥位则是高性能SSD的标志,专为高负载服务器、分析系统和边缘计算等对性能有较高要求的场景设计。

- B+M钥位具有更广泛的兼容性,适配B型或M型插槽,但仅支持PCIe x2通道或SATA速率,因此带宽为中等水平。

如需利用更高代际(如PCIe Gen4/Gen5)的通道和速率,选用M钥位SSD可保证最大带宽,支持PCIe x4甚至x8,并通过软硬件协同散热管理,更好地应对高速传输带来的发热挑战。

ATP的M.2模块

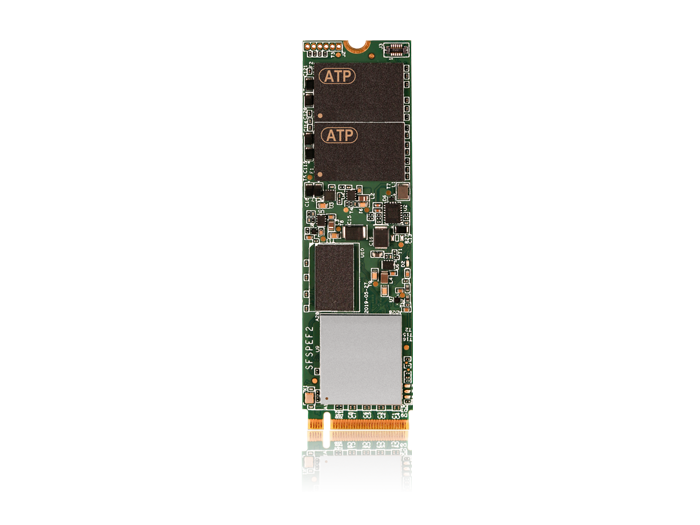

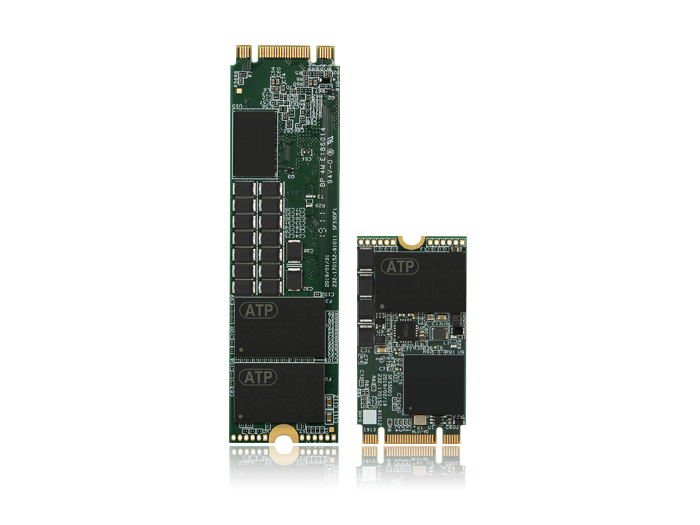

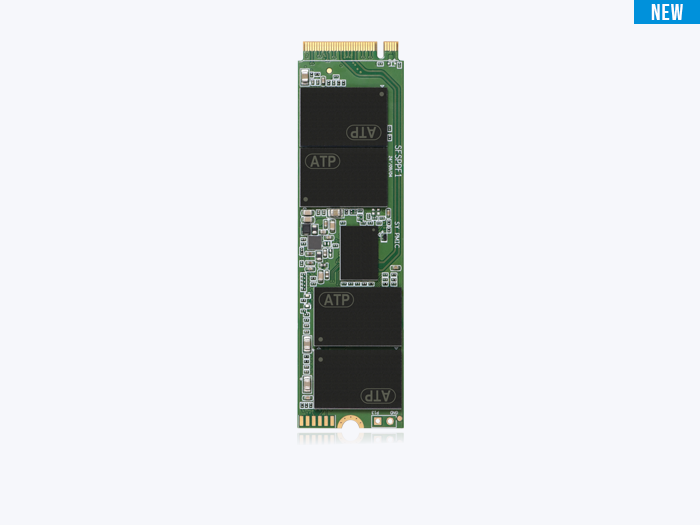

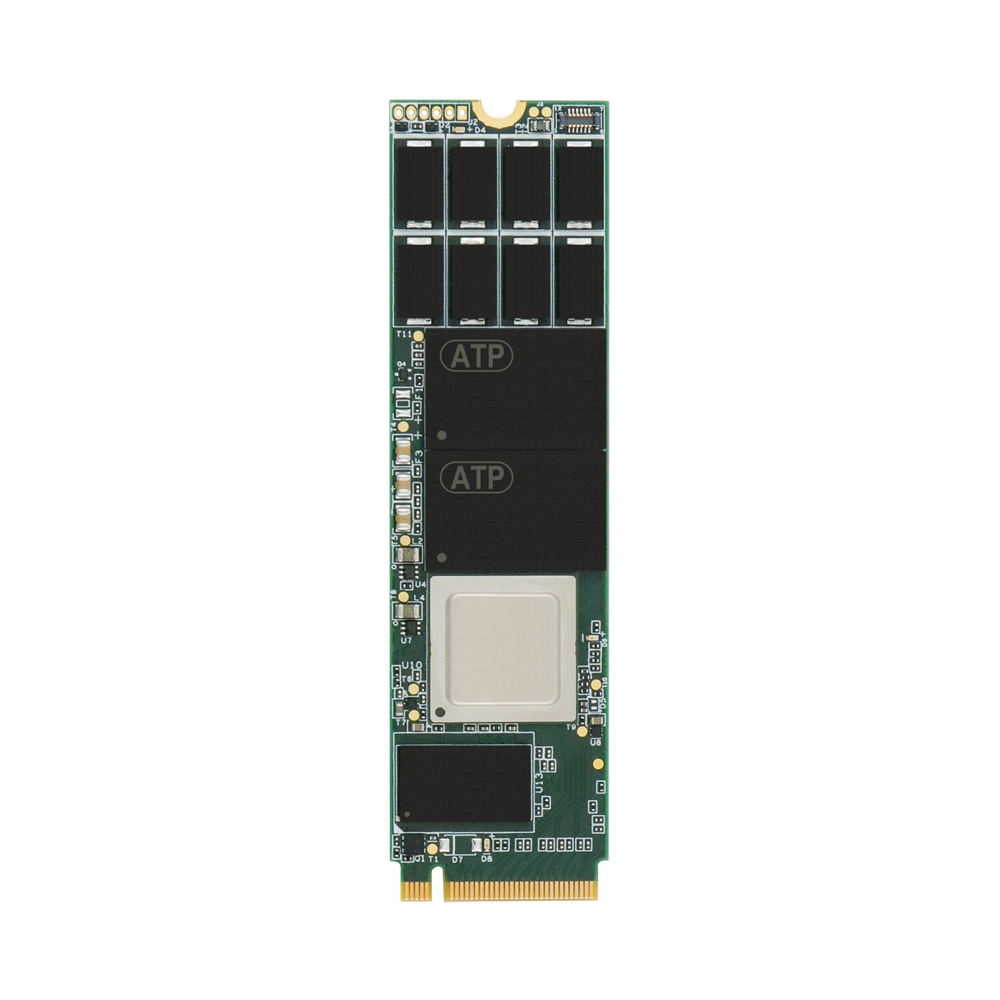

ATP的M.2模块提供以下常见的外形规格:

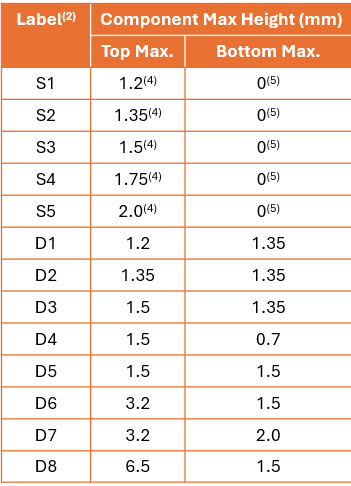

单面或双面标签

M.2模块标签中的“S”(如S1至S5)代表单面布置,即只在模块一侧安装元件;“D”(如D1至D8)代表双面布置,表示元件分布在模块的两侧。选择单面还是双面模块,主要取决于容量和主板空间要求。双面模块一般可容纳更多存储芯片,在不改变尺寸的情况下实现更高容量,但厚度增加,对设备内部空间有一定要求。实际选型时,请留意模块标签和主板的垂直空间兼容情况。

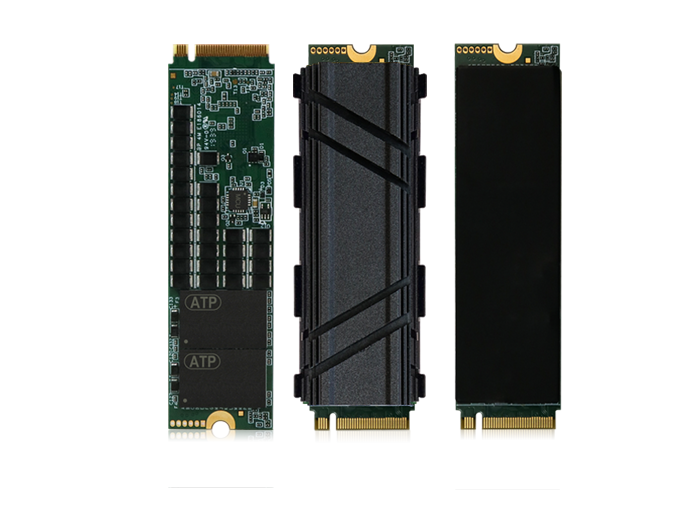

智能散热管理

M.2固态硬盘,尤其是支持PCIe Gen4/Gen5的产品,在顺序读写速度上可以达到极高水平,因此在高负载运行时非常容易发热。如果散热处理不当,不仅会导致性能下降,还可能缩短硬盘的使用寿命。

小巧的M.2外形标准为散热设计提供了灵活空间,目前常见的做法包括为SSD主控芯片、NAND颗粒等关键部位加装专用散热片,将热量有效导出。对于双面布局的产品,可以在有限空间内增大散热面积,同时安装更多芯片,并优化设备内部的通风流道,有效协同降温和组件布局。

在软件层面,NVMe等行业规范已经引入了基于固件的动态温控机制,比如主机端协同热管理(HCTM)。SSD通过SMART属性实时监测自身温度,利用固件智能调节读写性能、主动避开过热风险。这种自适应温控可在高负载或复杂应用场景下持续保障稳定性能输出,防止过热降速及意外损坏,从而大大延长硬盘寿命。

选择M.2固态硬盘(SSD)散热片时,建议重点关注以下几个方面:

系统与机械结构及性能需求:

散热片必须与M.2 SSD的尺寸和厚度相匹配。务必确认所选散热片适用于单面还是双面模块,并考虑主机内的高度和垂直空间。还需关注整体系统内部的气流、散热环境和你的实际使用场景与负载要求。

材质与结构设计:

常见的散热片材料有铝和铜。铜的导热性能更好,但成本较高、重量较大;铝则更轻、成本低,适合日常和空间有限的需求。结构上有带鳍片或有沟槽的设计,这些能有效增大散热面积、提升空气流通,从而改善散热效果。

安装方式:

需要关注散热片如何与SSD固定。常见固定方法有弹片、螺丝等。选用时应确保安装牢固,同时不会对SSD及电路板产生过大压力或造成物理损伤。

与主板及硬件兼容性:

散热片不会影响M.2的钥位或插槽电气匹配,但部分设计会增加高度或体积。如果系统空间紧凑,较厚或双面覆盖的散热片可能会挡住主板周边的其它元件或M.2接口,甚至影响设备正常插拔和使用。

综合建议:

选购M.2散热片时,务必考虑接口形态、散热效率、安装方式及设备间隙四大要素,以确保兼容、散热高效,并避免空间冲突或因过大压力导致硬件损坏。

ATP散热解决方案:热耦合验证服务

ATP的散热方案在机械设计方面持续进行优化评估,涵盖材料选择、外观工艺、散热气流以及组装流程,力求实现最佳的温控效果。ATP的散热领域专家深知“一刀切”无法满足所有场景,因此通过“热耦合验证服务”对不同用途和应用环境中的独特散热挑战进行细致分析,为客户量身打造结合固件与硬件的整体解决方案,满足专属的热管理需求。

服务流程包括:

-

环境与系统分析:深入了解客户的系统结构、应用环境、高温工作及性能需求,参考设备空间、气流状态及实际负载。

-

仿真测试:使用自研模拟舱和专用仿真工具,对不同材料和散热结构在实际应用中的热表现进行建模比对,优化主控布局、导热路径以及整体装配工艺。

-

定制化设计:根据客户硬件空间和性能指标,提供铜箔、4mm/8mm鳍片式散热片等多种结构与厚度组合方案,同时结合智能固件动态温控,实现性能与耐久的平衡。

-

验证与优化:联合客户开展兼容性及功能验证,确保最终解决方案在目标环境下长时间稳定运行。

总结来看,ATP热耦合验证服务不仅可为M.2 SSD客户提供差异化、高可靠的温控整体方案,也高度强调根据实际系统制约和应用需要,灵活定制专属散热路径,保障设备高温下的持续高效稳定运行。

结论

自M.2标准诞生十余年来,其凭借小巧紧凑的外形、高效性能和强大兼容性,不仅在固态硬盘领域广泛应用,也已成为多种计算机内部扩展卡的主流接口。当代M.2 SSD借助高速PCIe接口,在数据传输速度上实现了跨代提升,并可兼容旧有协议和接口标准,便于新旧系统灵活集成,降低升级门槛。

从钥位、插槽到智能散热方案,M.2标准已形成完整生态,不断满足当前及未来系统的多样化拓展需求。无论是在速度、空间利用还是能效表现方面,M.2都展现了对传统存储介质的显著优势。随着PCIe技术持续演进,M.2 SSD将持续引领高性能、高可靠的应用场景,成为各类对速度、空间和能耗有严苛要求的领域的重要驱动力。

如需了解更多ATP M.2固态硬盘资讯或服务,请访问ATP官方网站或联系您所在地区的ATP专业代表。